“三下乡”第三天——六十年光阴成就百年糖匠 ——省级小碗红糖非遗传承人万兴全专访

六十年光阴成就百年糖匠。

他,把自己的一生都献给了一碗红糖。

万兴全

云南省昭通市巧家人,省级非遗传承人,片区党支部书记、扶贫协会会员、云南省唯一一位巧家小碗红糖省级非遗传承人。在万爷爷的人生轨迹中,红糖是不可或缺的重要部分。也时刻可以见到他对党和国家的铭记与感恩,将“不忘初心,方得始终”体现的淋漓尽致,是值得我们青年一代敬佩与学习的榜样。

2020年8月13日早上七点,迎着山间的层层云雾,伴着蒙蒙细雨,经过三个多小时的长途跋涉,走过曲折泥泞的山路,云南经济管理学院艺术与传媒学院12名学生组成的【繁星巧-遇】暑期"三下乡"社会实践小分队在接洽老师和两位指导老师的带领下来到位于昭通市巧家县白鹤滩镇鱼坝村的万兴全爷爷家。

(走访途中)

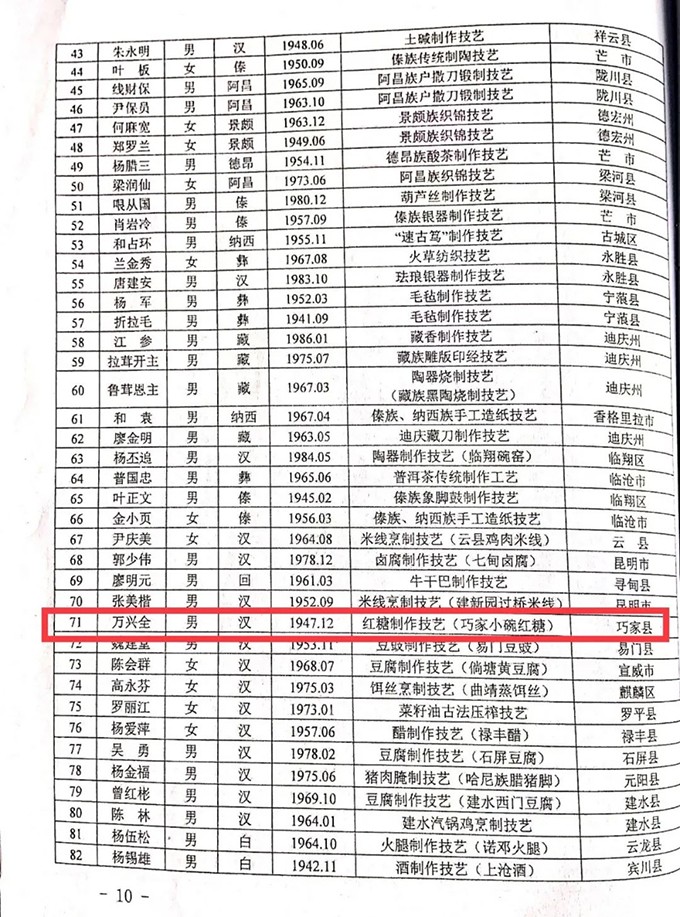

精神于诚 艺熟于历

1964年,万兴全成为“万合碗碗糖”的第三代传承人万兴方的徒弟;1973年巧家县红糖竞赛,万兴全作为学徒参赛,受到当地政府表扬;1983年,土地刚承包到户,万兴全就率先修建糖坊;2000年5月17日,当地市长前往拜访采访万爷爷;2017年1月13日,李克强总理到达昭通年货街购买小碗红糖;2018年1月28日,昭通电视台对其进行采访报道;2018年3月昭通市文化体育局特命名为非物质文化遗产传承人;2019年11月万兴全的制糖工艺被确定为云南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目。

(摘自云南省第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性人物名单)

(访谈过程中)

60年光阴,走过的是时间,

不变的是初心

刚一进屋,万兴全爷爷就从各个方面向我们讲述了小碗红糖对于云南文化的重要性,在访谈过程中,万兴全爷爷一直在反复且坚定的说“要做好糖,要做良心糖,要做卫生糖,要做黄金色的糖,要做消费者满意的糖。”正是这寥寥数字,体现出了万兴全爷爷对制作小碗红糖的初心和态度。

(访谈过程中)

“榨匠好学难敲尖 糖匠好学难放灰”

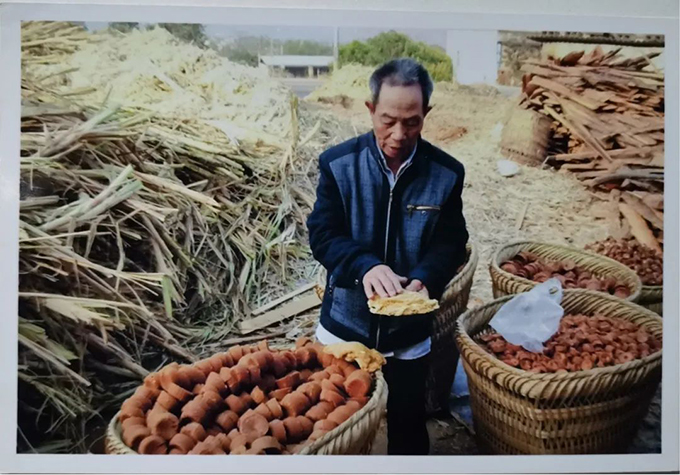

从12岁开始学熬糖,几十年的摸爬滚打、勤学苦练,与制糖事业相濡以沫,万兴全爷爷练就了仅凭看、闻、听、摸就可以知道制糖各个环节的关键之处和鉴别糖质的优劣。

万兴全爷爷一直强调:“技术,是至关重要的因素。”他在总结前人熬糖技艺基础上,结合实际编写了一段制糖谚语——“榨匠好学难敲尖,糖匠好学难放灰,包包匠倒好耍,遇到棉糖又难吹,大伙头像跑狗,糖匠像官样”;“糖匠技术不是死技术,当天甘蔗当天学”。过硬的技术造就无可替代的非遗传承人。

(图片来源于万兴全爷爷存影)

薪火相传,造福子孙

如今,万兴全爷爷已年近古稀,仍然秉承糖匠精神,秉持一个共产党人的朴素情怀,坚持制糖事业,成为巧家糖匠中的口碑级人物。

本身就是扶贫协会会员的万兴全爷爷希望将小碗红糖制作手艺代代相传,造福到更多的人。他打破“传内不传外 传男不穿女”的传统思想,多次强调会将自己的制糖技术毫不保留地全部传承给更多的巧家人、昭通人,乃至世界各地希望学习的年轻人。

(小分队成员与万兴全爷爷夫妇合影留念)

↑ 上一篇: 缅怀革命先烈,传承红色基因

版权所有 © 云南经济管理学院-艺术与传媒学院 滇ICP备05007082号

Copyright 云南经济管理学院-艺术与传媒学院